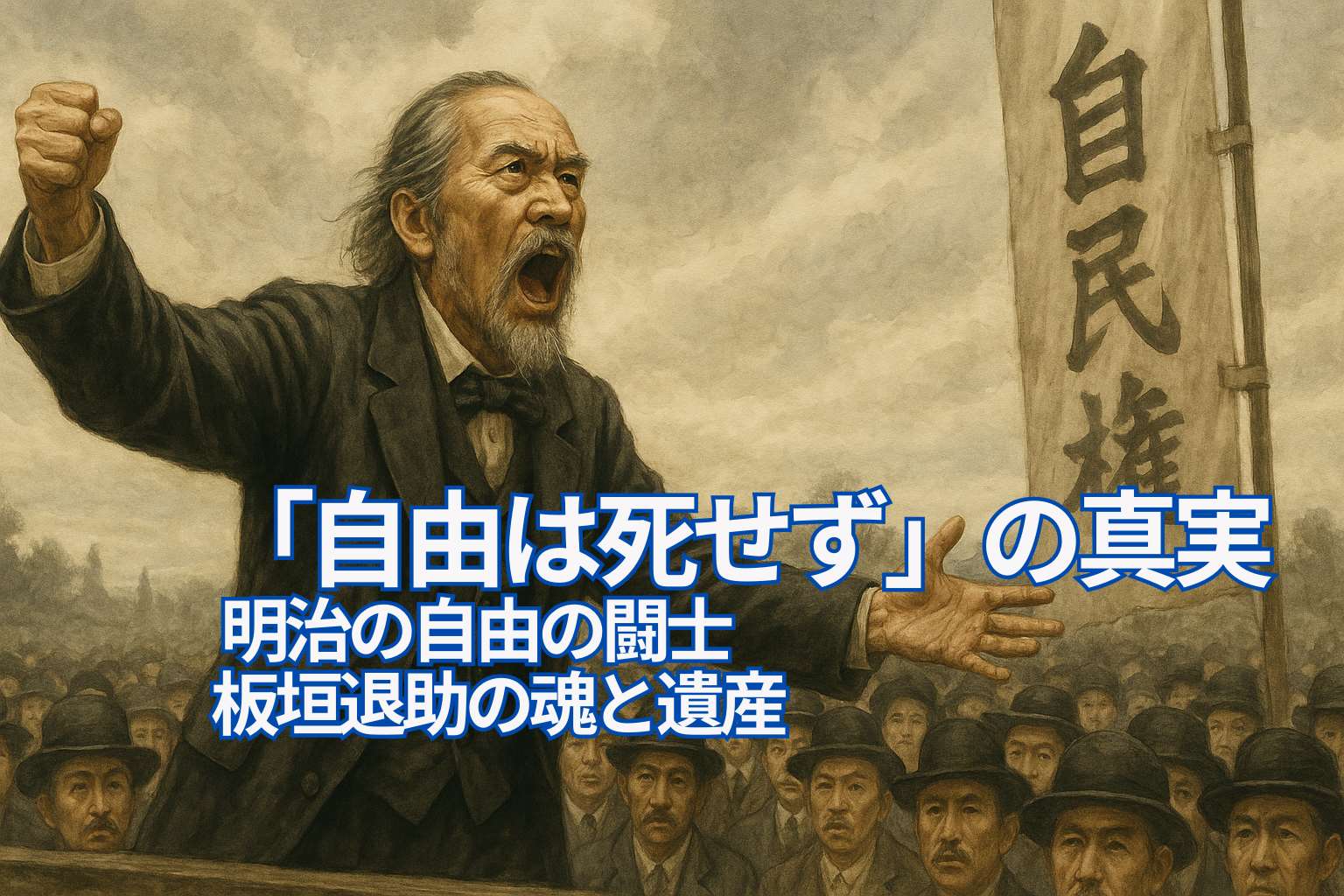

一人の男が倒れる。胸から血を流しながらも、その声は力強く響き渡った——「自由は死せず」。この言葉は、単なる歴史の一幕ではなく、日本の民主主義の根幹に流れる精神そのものを象徴しています。明治という激動の時代に、権力に立ち向かい、己の身体に刃を受けながらも自由のために戦い続けた男、板垣退助の物語は、現代を生きる私たちにも深い示唆を与えてくれます。

権力の内側からの改革者:板垣退助の矛盾と葛藤

板垣退助(1837-1919)は、幕末から明治にかけての激動期を生き抜いた政治家です。土佐藩(現在の高知県)の中級武士の出身であった彼は、倒幕運動に参加し、明治政府の重要人物となりました。しかし、彼は権力の中枢にありながら、その権力の在り方そのものを問い直す稀有な存在でした。

明治6年(1873年)、板垣は西郷隆盛らと共に征韓論で敗れ、政府を去ります。この挫折が、彼の人生においては転機となりました。政府の外側に立ったからこそ、集権的な明治政府の問題点が見え、「民権」という視点を獲得したのです。

権力者としての経験と、反体制としての立場—こうした矛盾こそが、板垣の思想と行動の複雑性を形作りました。彼の内面には、武士としての意識と、新時代の自由主義思想とのせめぎ合いがあったことでしょう。この内なる葛藤が、後の自由民権運動の原動力となるのです。

伝説となった刺客事件:苦痛を超えた信念の叫び

板垣の名を不朽のものとしたのは、1882年(明治15年)4月6日に起きた刺客事件です。岐阜県で演説を行っていた板垣に、突如刃が向けられました。胸を刺された彼は倒れながらも「自由は死せず」と叫んだとされています。

この事件の真実はどうだったのでしょうか。実は、板垣を襲った刺客・高島政恒は、政府の圧政に不満を持つ一市民でした。皮肉にも、板垣が守ろうとしていた「民の自由」のために暴挙に出た青年だったのです。

また「自由は死せず」という言葉自体、のちに美化された可能性も指摘されています。しかし、重要なのは言葉の真偽よりも、その精神です。自らの血を流しながらも自由を訴えた板垣の姿は、時代を超えて私たちの心に訴えかけてきます。

瀕死の状態になっても、板垣は自由への情熱を失わなかった—その姿は、単なる政治家を超えた「自由の化身」として人々の記憶に刻まれたのです。この事件は、抽象的だった「自由」という概念を、身体性を伴った生々しいイメージとして日本人に植え付けました。

人間・板垣退助:理想と現実の狭間で

歴史の教科書に描かれる板垣退助は、あまりにも神格化されています。しかし実際の板垣は、矛盾と挫折を抱えた一人の人間でした。

彼が設立した自由党は、1884年に加波山事件などの武力闘争に発展し、板垣自身も党の統制を失いかけます。理想を掲げながらも、現実の政治の中で妥協を強いられることも少なくありませんでした。また、明治政府との関係も単純な対立構図ではなく、時に協力し、時に対立するという複雑なものでした。

1898年には、板垣は内務大臣として入閣します。かつての反体制の闘士が、政権の中枢に戻ったのです。この事実は、彼の現実主義的な側面を示しています。理想だけを追い求めるのではなく、現実の政治過程を通じて自由と民権を実現しようとした彼の姿がそこにあります。

このような人間的な矛盾や葛藤こそが、板垣退助という人物の魅力なのではないでしょうか。完璧な英雄ではなく、苦悩しながらも前に進もうとした生身の人間の姿があるからこそ、私たちは彼に共感し、学ぶことができるのです。

現代に響く板垣の声:自由の意味を問い直す

板垣が活躍した明治時代から150年近くが過ぎた現代、私たちは「自由」を当たり前のものとして享受しています。選挙権、表現の自由、集会の自由—彼らが命がけで獲得しようとした権利が、今や憲法で保障されています。

しかし、SNSの発達により情報の自由な流通が可能になった一方で、フェイクニュースの拡散やフィルターバブルによる分断など、新たな課題も生まれています。表現の自由と責任の境界線はどこにあるのか。デジタル監視社会における個人の自由とは何か。板垣が追求した「自由」の本質は、形を変えて今も問われ続けているのです。

また、現代日本の民主主義の歩みを振り返ると、自由民権運動の遺産は至るところに見出せます。地方自治の尊重、言論の自由、市民の政治参加—これらの価値観は、板垣たちの闘いなくしては実現しなかったでしょう。

「自由は死せず」という言葉は、単なる歴史的な名言ではありません。それは、私たち一人ひとりが自由の意味を問い直し、守り続けなければならないことを示す永遠の警句なのです。

板垣の遺産:日本の民主主義の礎として

板垣退助の最大の遺産は、日本初の本格的政党「自由党」の創立と、憲法制定運動への貢献でしょう。彼は1881年に自由党を結成し、立憲政治の実現を目指しました。現在の日本の多党制民主主義の源流がここにあります。

また、板垣の活動は東京や大都市だけにとどまらず、全国の地方にまで及びました。各地での演説活動や新聞発行を通じて、「自由」や「権利」という概念を全国に広めたのです。高知県に残る「立志社」の建物や、全国各地の自由民権運動の史跡は、その足跡を今に伝えています。

さらに、彼の闘いは日本の政治文化にも大きな影響を与えました。「言論の力で社会を変える」という政治スタイルは、当時の日本には馴染みのないものでした。板垣は、武力ではなく言論による政治変革の可能性を示したのです。

現代の日本に住む私たちが当たり前のように享受している民主主義の制度や価値観。その根っこには、板垣退助という一人の人間の情熱と、それに共鳴した多くの市民の声があったことを忘れてはなりません。

自由への闘い、現代へのメッセージ

板垣退助は華々しい政治家としての顔を持つ一方で、深い葛藤と挫折も経験しました。理想と現実の狭間で、時に妥協し、時に突き進む—そんな彼の人生は、あまりにも人間的です。

彼が追求した「自由」という理念は、形を変えながらも今なお私たちの社会に問いかけています。デジタル時代における表現の自由、グローバル社会における自由と責任のバランス、パンデミック下での自由と安全の両立—現代の私たちも、日々「自由」の意味を問われ続けています。

「自由は死せず」という言葉は、単なる歴史の一コマではありません。それは自由を守るために立ち上がる勇気、信念を貫く強さ、そして未来への希望を象徴しています。板垣退助の声は、150年の時を超えて、今もなお私たちの心に響き続けているのです。

コメント