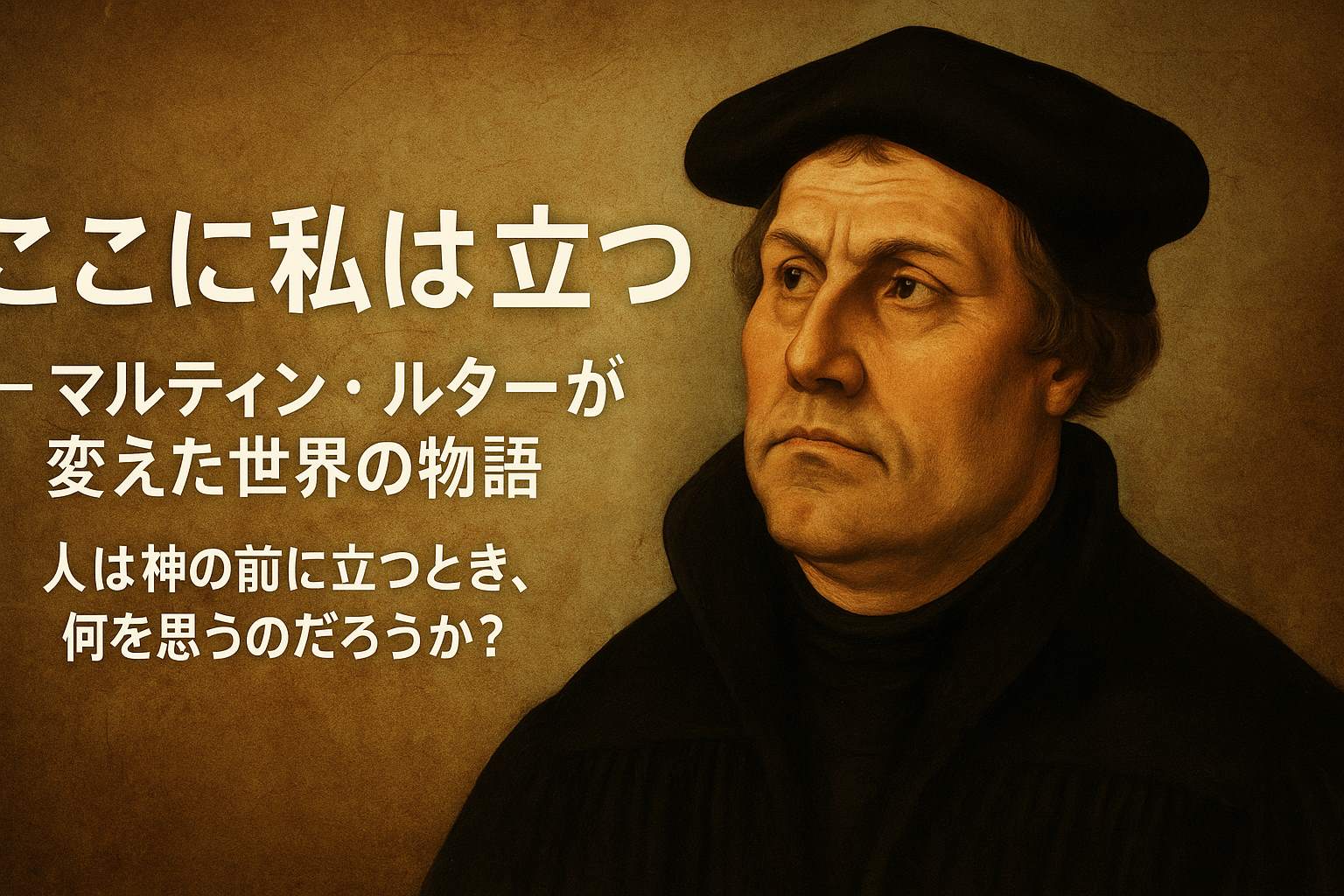

「人は神の前に立つとき、何を思うのだろうか?」

この深遠な問いかけは、中世ヨーロッパの闇の中で、ひとりの修道士が自らの信念を貫くために立ち上がったときの心の叫びでした。マルティン・ルター——その名は、宗教改革の父として歴史に刻まれています。彼の行動は西洋の宗教界に激震を与え、私たちの信仰のあり方を根本から変革したのです。

修道士から改革者へ ― 一人の男の運命的な旅

マルティン・ルター(1483年11月10日-1546年2月18日)は、神聖ローマ帝国(現在のドイツ)アイスレーベンに生まれた神学者、修道士であり、宗教改革の中心人物です。エルフルト大学で法律を学んだ後、1505年に雷に打たれる恐怖体験から修道士への道を選びました。

アウグスティノ会の修道士となり、ウィッテンベルク大学で神学を教える中で、ルターは当時のカトリック教会の腐敗や贖宥状(免罪符)の販売に疑問を抱くようになります。彼の「信仰のみによる救済」という思想は、やがてプロテスタントという新たな宗教の誕生へと結実しました。

ルターは堅実な学識と情熱的な説教で知られ、その著作は5,000点以上に及びます。彼は宗教的な自由や個人の信仰の重要性を強調し、聖職者の特権に頼らない信仰のあり方を提唱しました。

あの日、教会の扉に何が起きたのか? ― 95の疑問が世界を揺るがす

1517年10月31日、この日がキリスト教の歴史を永遠に変えることになります。ルターはウィッテンベルクの城教会の扉に「95箇条の提題」を掲示しました。この行動は、当時の慣習に従った学術的論争の提案でしたが、その内容は革命的でした。

この文書では、教会が販売していた贖宥状(しょくゆうじょう)、いわゆる「免罪符」に対する鋭い批判が綴られていました。当時、カトリック教会は「お金を払えば罪が許される」という贖宥状を販売し、その収益はローマのサン・ピエトロ大聖堂の建設資金に充てられていました。

ルターはこの慣行に激しく反対しました。彼は「真の悔い改めなくして罪の許しはない」と主張し、「信仰のみによる救済」こそが真の道であると信じていたのです。彼の批判は単なる教会の慣行への疑問にとどまらず、教皇の権威そのものへの挑戦となりました。

「95箇条の提題」は、印刷技術の発展もあり、瞬く間にドイツ中、そしてヨーロッパ全土に広まりました。ルターの主張に共感する人々が増え、彼の改革運動は急速に勢いを増していきました。

「神の言葉を万人の手に!」― 禁じられた聖書を人々へ

ルターの最も重要な功績のひとつは、聖書をラテン語からドイツ語に翻訳したことです。彼は1521年にヴァルトブルク城に隠れている間、わずか11週間でギリシャ語の新約聖書をドイツ語に翻訳しました。

この翻訳は革命的な意味を持っていました。それまで聖書はラテン語のみで、一般の人々は直接読むことができず、聖職者を通じてのみ神の言葉を知ることができました。ルターの翻訳により、初めて一般の人々が自分たちの言葉で聖書を読むことができるようになったのです。

これは彼の「万人祭司」という信念から生まれた試みでした。ルターは「信仰は個人のものであり、誰もが直接神と接することができる」と主張し、聖職者の特権的地位を否定しました。彼の教えは多くの人々の共感を呼び、急速に広まっていきました。

しかし、カトリック教会はルターを異端と宣告し、破門の対象としました。ルターは命の危険にさらされながらも、自らの信念を貫き通しました。

「撤回はできません!」― 皇帝と教皇に立ち向かった勇気の瞬間

ルターの運命を決定づけたのは、1521年4月のヴォルムス帝国議会での出来事でした。神聖ローマ皇帝カール5世の前で、ルターは自らの著作を撤回するよう求められました。しかし、彼はこれを拒否し、歴史に残る言葉を残します。

「私はここに立っています。他にどうすることもできません。神よ、私をお助けください。アーメン」

この言葉は、彼の揺るぎない信念と勇気を象徴しています。この発言の直後、ルターはヴォルムス勅令により帝国追放となり、身の危険にさらされることになりました。

しかし、ザクセン選帝侯フリードリヒ賢明公の庇護により、ルターはヴァルトブルク城に匿われ、「ユンカー・イェルク」という偽名で過ごすことになります。この隠遁生活の中で、彼は新約聖書の翻訳に取り組み、さらなる著作活動を続けました。

知ってた? ルターの意外な素顔と驚きのエピソード

ルターの改革運動は、宗教の枠を超えて多方面に影響を与えました。

- 言語への影響: ルターの聖書翻訳は、現代ドイツ語の基礎を作りました。彼は民衆が理解できる言葉を選び、方言を超えた標準的なドイツ語の発展に大きく貢献しました。今日使われている多くのドイツ語の表現やイディオムは、ルターの聖書翻訳に由来しています。

- 教育革命: ルターは「すべての人が聖書を読めるようになるべきだ」と考え、一般教育の重要性を説きました。この思想がプロテスタント地域での識字率向上と公教育の発展につながりました。

- 音楽への貢献: ルターは音楽を愛し、36曲の賛美歌を作曲しました。中でも「神はわが砦」(Ein feste Burg ist unser Gott)は最も有名で、バッハやメンデルスゾーンなど後世の作曲家にも影響を与えました。

- 家庭生活: 元修道士であったルターは、元修道女のカタリナ・フォン・ボラと結婚し、6人の子どもをもうけました。彼の家庭生活は、当時としては革命的で、プロテスタントの牧師が家庭を持つ先例となりました。

- テーブルトーク: ルターの食卓での会話は弟子たちによって記録され、「テーブルトーク」として出版されました。ここには彼の機知に富んだ発言や、時に粗野な表現も含まれており、ルターの人間的な側面を知ることができます。

聖人ではなく、人間だった ― ルターの弱さから何を学ぶ?

ルターは完璧な聖人ではありませんでした。彼は時に激しい怒りを示し、特に晩年はユダヤ人に対する攻撃的な著作を残しました。これらの言説は後世に悪影響を及ぼし、歴史家たちによって厳しく批判されています。

しかし、彼の人間的な弱さや矛盾こそが、ルターの物語を一層深みのあるものにしています。彼は自らの罪深さを自覚し、常に神の恵みによってのみ救われると信じていました。この「罪人にして同時に義人」(simul justus et peccator)という彼の神学は、人間の複雑さと神の無条件の愛を表現しています。

ルターの物語から学べることは多くあります。信念を持って行動する勇気、権威に盲目的に従わない批判精神、そして自らの信じる真理のために立ち上がる決意——これらは現代を生きる私たちにも重要な教訓です。

あなたの生活にも息づいている? ― 500年前の改革が今に残すもの

ルターの影響は、今日の私たちの生活のあらゆる面に見られます。

- 宗教的影響: 世界に約9億人いるプロテスタント信者は、ルターの改革に端を発しています。ルター派教会だけでなく、カルヴァン派、英国国教会、バプテスト派など、多様なプロテスタント諸派がルターの精神を受け継いでいます。

- 民主主義への貢献: ルターの「万人祭司」の思想は、後の民主主義的な政治思想の発展に影響を与えました。宗教的権威への挑戦は、やがて政治的権威への挑戦にも発展していきます。

- 個人の良心の自由: ルターが主張した「良心の自由」は、現代の人権思想の基礎となっています。自分自身の信念に従って生きる権利は、今日では基本的人権として認められています。

- 翻訳と文化: ルターの聖書翻訳の精神は、世界中で聖書が各国語に翻訳され、文化に根付いていく原動力となりました。現在、聖書は2,000以上の言語に翻訳され、世界で最も広く読まれている書物となっています。

- 教育へのレガシー: 「マルティン・ルター大学」の名を冠した教育機関は世界中に存在し、彼の教育への貢献を今に伝えています。

「あなたなら、立ち上がれますか?」― ルターが私たちに問いかけるもの

マルティン・ルターの物語は、一人の人間の信念が世界を変える可能性を教えてくれます。彼の宗教改革は、単なる教義の変更にとどまらず、西洋文明の歴史的転換点となりました。

彼は完璧ではなく、多くの矛盾を抱えた人間でしたが、それでも自らの信じる真理のために立ち上がる勇気を持っていました。現代に生きる私たちも、ルターのように自分の信念を大切にし、必要なときには既存の権威に疑問を投げかける姿勢を学ぶことができるでしょう。

ルターの言葉「ここに私は立つ」は、今日も私たちに勇気と決意を与え続けています。彼の物語は、信仰の力と人間の可能性の証として、これからも多くの人々の心に生き続けるでしょう。

コメント